热门关键词:

30年专注机械设备行业,用心缔造产品质量!

凡在本公司维修过的用户,自动视为本公司的VIP尊贵会员,均享受会员一切优惠政策:“维修费用可享受8.5折优惠,整机免费保养一次”,精湛的技术、超高的品质、优质的服务会使您更加放心满意!

拥有先进的电脑实验台,专业检测挖掘机,液压泵,分配阀,马达,等液压元件,内泄,卡顿,掉臂,憋车,动作缓慢,挖掘无力、动作不协调等故障。流量,扭矩,压力,各种参数,达到最佳匹配。使挖掘机动作协调性,更加流畅挖掘更有力道。

产品质量稳定

绿色环保

运输灵活快捷

技术指导

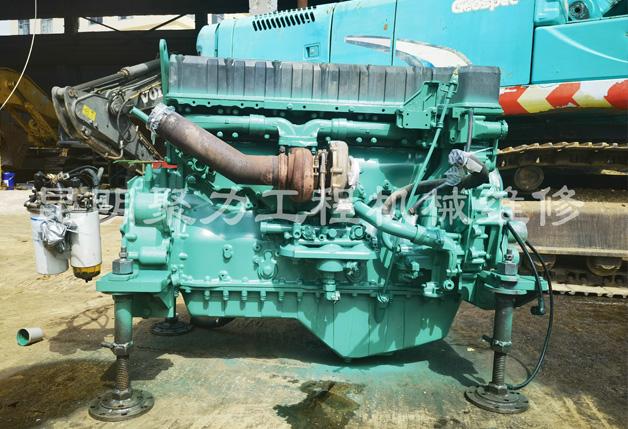

我公司位于昆明市太平新城,工程机械城对面,是一家大型工程机械,整机大修,钣金,喷漆,翻新,再制造,于一体的大型维修企业。

拥有先进的电脑实验台,专业检测挖掘机,液压泵,分配阀,马达,等液压元件,内泄,卡顿,掉臂,憋车,动作缓慢,挖掘无力、动作不协调等故障。流量,扭矩,压力,各种参数,达到最佳匹配。使挖掘机动作协调性,更加流畅挖掘更有力道。

发动机烧机油,下排气大,水温高,动力不足,工作异响等故障维修!

老旧挖掘机,翻新,再制造,更换老化的,液压软管,整车液压系统,漏油故障处理,电器,电路修理,驾驶室,内饰板翻新。

30年专注,赢得近5000家客户的信赖与支持!

我们扎实工作、开拓进取,为客户提供多方位技术支持和周到的服务

关注最新的行业动态和产品新闻,更多的了解我们在用心做好服务!

品质先行

振动小

技术性能稳定

售后保障

绿色环保

质量可靠